「データベースだけでは着想は生まれない」──中外製薬が語る、AI時代の創薬イノベーション

2025年11月17日配信

中外製薬株式会社は、「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」(1)の下、全社DXを推進し、DXにより革新的医薬品の継続的な提供を目指すとともに、全バリューチェーンにおける生産性向上に取り組んでいます。

FRONTEOとは、2018年から創薬へのAI活用をめぐりさまざまな取り組みを進めてきました。これまでの協業の経緯やイノベーションに至る着想のきっかけを生み出すために必要なポイントを、AI活用と可能性、人の役割・在り方を踏まえた多角的な視点で論じたご講演内容「「創造で、想像を超える。」創薬における着想とKIBIT Amanogawa」を、本記事でご紹介します。

ご講演者

| 中外製薬株式会社 バイオロジー基盤研究部 グループマネジャー 和田 学 様 |

1.「あなたの着想はどこから?」

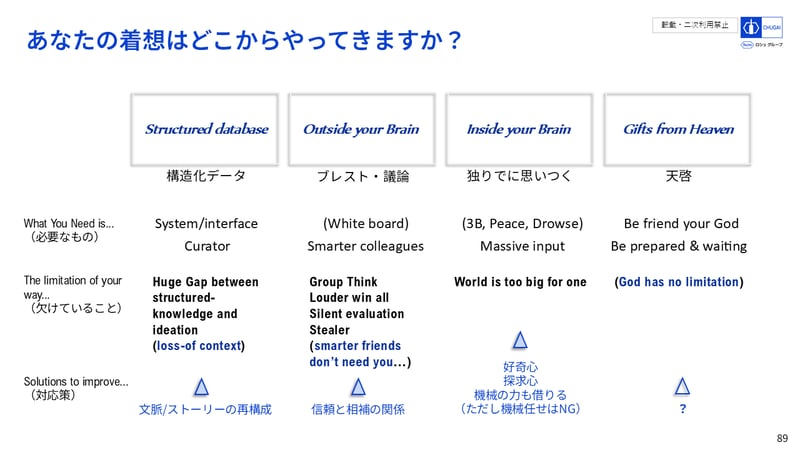

創薬における着想の源泉を、四つに分類してみました。構造化データ(データベース)、ブレインストーミング(議論)、独りで思いつく(ひらめき)、そして天啓です。それぞれに必要なものと、同時に限界があります。

ビッグデータから着想を得るには、データを構造化し、データベースとしてそれを管理するキュレーターが必要です。しかし、そこには大きな課題があります。

創薬では「どの遺伝子がどの疾患に関わるか」だけでなく、「どのような環境で、どのように働いて疾患を引き起こすのか」という文脈(コンテクスト)が重要です。しかし、大量のデータを構造化する過程で、この重要な文脈は削ぎ落とされていきます。

データベースを眺めても、出てくるのは遺伝子と疾患のリスト、関連度のスコアだけ。ここから創薬につながるストーリー、つまり「この遺伝子にどう介入すれば疾患を治療できるか」という道筋を描くのは難しい仕事です。そして、ストーリーがなければ人も自分も動かないのです。

2. 文脈を再構築する、三つのアプローチ

FRONTEOの「Drug Discovery AI Factory」の活用など

上記の課題に対して、文脈を再構築する三つの方法があります。

- 一つ目は、ナレッジグラフによる関係性の可視化です。遺伝子Aが疾患Xに関連し、その間に分子Bが介在している、といった複雑な関係網を再構成することで、「どこに介入すれば治療につながるか」というストーリーが見えてきます(2)。

- 二つ目は、専門家の知見を借りる方法です。FRONTEOの「Drug Discovery AI Factory」では、同社のサイエンティストが既存の知識をもとに、未知の標的分子と疾患を結ぶ論理的根拠(ラショナーレ)を再構築します。中外製薬でも現在、このサービスを利用中です(3)。

- 三つ目は、生成AIによる自動生成です。基盤モデルをベースにしたAutomated Scientific Discovery(4)やAI Scientist(5)といった新たな技術が始動しています。

これらは2年前には名前程度しか聞かれなかった活動ですが、今年に入って具体的な取り組みや成果が公開され始めています。この2年で、創薬においてAIの活用は当たり前になり、“その先”が始まっています。

中外製薬では、これらの三つのアプローチを並行して進めています。

3. 生成AIの本当の課題は「退屈さ」

生成AIでは、ハルシネーション(幻覚:生成AIにおいて事実に基づかない情報を生成する現象)問題が良く指摘されますが、創薬イノベーションにとっては、より深刻な問題があります。ハルシネーションは人間の目で気づけるため面倒ではあっても大きな問題ではありません。本当の問題は、「出てくる答えが退屈なこと」です。退屈なストーリーには、やはり自分も魅力を感じません。

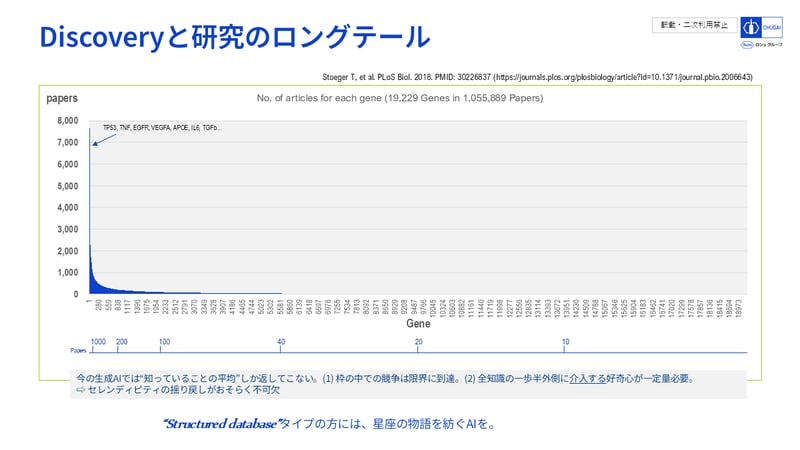

このグラフは、横軸がヒトのゲノムにある約2万の遺伝子、縦軸はそれぞれの遺伝子に対して発表されている論文数をプロットしたものです。全人類の知識の分布が極端に偏っていることがわかります。一部の有名な遺伝子には数千本の論文がある一方、大半の遺伝子の研究は限られています(6)。

生成AIは学習データで多く言及されている情報に影響されるため、質問に対して「よく研究されている遺伝子」の平均的な知識しか返しません。

しかし、AIが持っている情報の枠内ではイノベーション(競争優位)には不十分です。知識の一歩半外側に飛び出し、新たな発見をしないと、AIとの共創もサイエンスの発展も不可能です。

こうしたAIの限界を超えるために重要となるのが、人間の「ひらめき」のメカニズムです。

誰もが生成AIを使いだした今日、セレンディピティの揺り戻しが競争力になります。

脳科学の知見によれば、ひらめきはひらめく瞬間に生まれるのではなく、過去にその情報を記憶した時点ですでに埋め込まれているそうです(7)。今この瞬間にどんなにがんばっても、新しいアイデアは出てきません。情報をため込んだときに、メインメモリーの隣に作られた偶発的なシナプスが、あるとき発火する。それがひらめきです。

つまり、あらかじめ頭に情報を入れておかなければひらめきは生じ得ず、本題と少し離れたいつか役立つ情報をどれだけ蓄えられるかが、着想力を鍛える鍵になります。これは、効率的な検索とは対極的なものです。

4. 立ち話から生まれた「抗体配列生成AI」

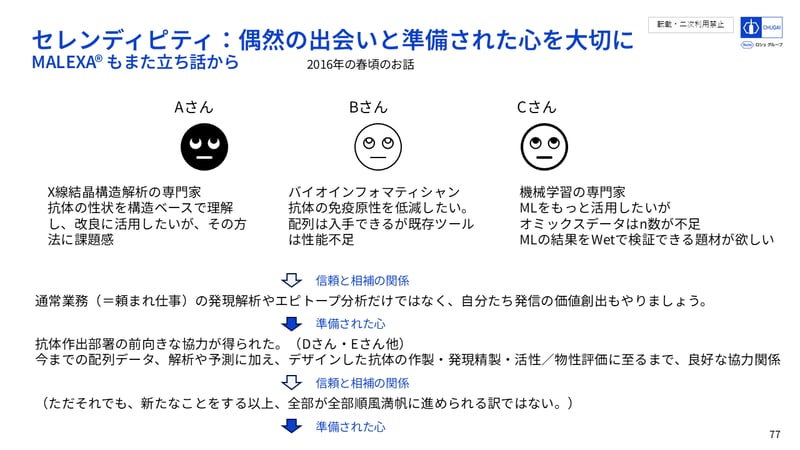

社内の事例を一つ紹介します。

中外製薬の抗体配列生成AI「MALEXA®」は、立ち話から生まれました。

構造解析の専門家は抗体の性状を改良する手法を、バイオインフォマティシャンは抗体の免疫原性を評価する方法を、機械学習の専門家は予測結果を検証できる素材を、それぞれ求めていました。このメンバーは立ち話のような会話の流れで、「機械学習で抗体の配列を作ってみよう」ということになりました。私はこの中の2人の上司でしたが、「AIで抗体をつくれ」と指示していた訳ではありません。ただ「何か違うことをやって欲しい」という空気と、それが出来る余白を残していただけです。この余白がイノベーションには大切です。

AIを作ったら、次にAIが設計した配列を実際に抗体として作製・検証する必要があります。抗体作出部門に協力を求めたところ、彼らもまた従来の手作業での配列設計に課題を感じていたため、新しいAI技術の導入にも前向きで、自然に協力体制が生まれました。彼らとは“タンパク質と構造情報の提供”という別チャネルでの関係が先にあったことが「自然な協働」を生みました。

イノベーションが上手く回るときは、こうした「信頼と相補の関係」があります。

ブレインストーミングにはいくつも弱点が指摘されており、優れたアイデアは独りで静かに考えた方が生まれやすいという報告もされています(8)。アイデアを生み出すために人を集めるのではなく、アイデアが具現化されるには、あらかじめ準備された「信頼と相補の関係」が大切だと認識するのが良いでしょう。

幸運は用意された心のみに宿る

5. FRONTEO「KIBIT Amanogawa」で知識の寄り道を

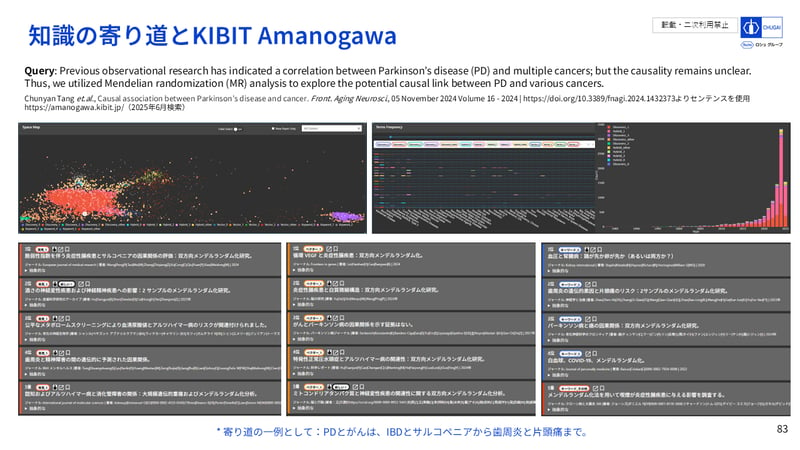

もう一つの事例は、FRONTEOの開発した論文検索AIシステム「KIBIT Amanogawa」です。

2018年頃、テキストマイニングで何か作れないかと考えていました。FRONTEOには当時「Pyxis」という論文検索システムがあり、独自の自然言語処理技術が搭載されていました。この技術は、論文だけでなく、遺伝子や疾患などあらゆる対象に応用できると考え、注目しました。

このシステムを標的探索や疾患選定に使えないかと臨床開発本部の同期に持ちかけると、前向きに話に乗ってきました。疾患選定では論文を手作業でリストアップしていたため、バイアスのない情報がほしいというニーズがあったのです。

FRONTEOに相談したところ、FRONTEOは短期間で疾患に関連する遺伝子を提示するAIシステム「Cascade Eye」として開発しました。ただ、当初の出力はリストとスコアだけで、それだけでは発想を広げるには不十分でした。

そこで部下の一人(中外製薬のデータサイエンティスト)に持ちかけると、ベクトル化されたデータをクラスタリングして可視化することを提案してくれ、候補となる疾患や遺伝子の類似や少しの異なりが視覚的にわかるようになりました。この手法を論文検索にも適用できないかと両社で検討を重ね、FRONTEOが技術開発を進めて完成させたのが「KIBIT Amanogawa」です。

KIBIT Amanogawaの特徴は、キーワードの文字ではなく「意味」で検索できることです。字面は異なっても意味に基づき関連性の高い論文を抽出してくれます。

また、KIBIT Amanogawaのもう一つの価値は、検索に使うと「寄り道」ができることです。本当に知りたいこととは少しちがう情報も提示されるので、上手く使うと新たな着想につながります。

先の章で述べた通り、ひらめきはひらめく瞬間に生まれるのではなく、過去にその情報を記憶した時点ですでに埋め込まれている傍らのシナプスの発火であれば、普段の何気ない「知識の寄り道」はパスツールの言葉に通じるものと思われます。

6.「創造で、想像を超える。」ために

イノベーションのために大切な三要素は、文脈・ストーリーの再構成、信頼と相補の関係、そして好奇心・探求心です。

これらはほとんど同じことを見方を変えて表現しているにすぎません。大部分はAIによって補完できます。今は技術的に難しいことも、数年経てばかなり機械化が進むでしょう。

ただし、全部を機械任せにはできません。今までAIを使うことが差別化や競争力の源泉でしたが、それはもはやスタートラインです。そこから先、どう一歩進むかが重要です。

AIと人間の協働、データと偶然の出会い、そして普段からの好奇心。それらの組み合わせが創薬イノベーションにつながります。

中外製薬のスローガンは「創造で、想像を超える。」(9)。そこに込められているのは、「誰も想像すらしなかった薬を作り出したい」といった思いです。それを実現するためにAIを含む様々な可能性の探求を行っています。

【参考】

(1) https://www.chugai-pharm.co.jp/innovation/digital/vision.html

(2) 月刊PharamaStage 2024年7月号「自然言語AIを活用した標的探索の可能性」

(3) https://www.fronteo.com/news/pr/20250515

(4) https://www.futurehouse.org/about

(5) https://research.google/blog/accelerating-scientific-breakthroughs-with-an-ai-co-scientist/

(6) Stoeger T, et al., PLoS Biol. 2018. 16(9):e2006643

(7) Koh W, et al., Biol Psychiatry. 2022. Apr 15;91(8):740-752.

(8) スーザン・ケイン「内向型人間の時代」ISBN-13. 978-4062178594.

(9) https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/vision/slogan.html