自社アセットの新たな可能性をAI「KIBIT」が発見──UBEとFRONTEOの適応症探索プロジェクト

2025年10月30日配信

UBE株式会社は、スペシャリティ化学企業として、創業以来の歴史で培ってきたモノづくりの技術を生かし、地球環境問題の解決や人々の生命・健康に貢献する製品づくりに取り組んでいます。

UBEが創薬事業において、自社のアセットの価値最大化に向けて、FRONTEOとの共創プロジェクトに取り組んだ経緯と創薬エコシステム構築において目指す展望についてのご講演内容を、本記事で紹介します。

ご講演者

|

UBE株式会社 医薬事業部 医薬研究所長 岩瀬 徳明 様 |

1. 協業が「必須」な創薬モデル

UBEの医薬事業は、原薬・中間体のCDMO(受託製造)事業と創薬研究の2本柱で構成されています。創薬研究は約40年の歴史があり、抗アレルギー剤、血圧降下剤、抗血小板剤、緑内障・高眼圧症治療剤といった共同開発製品の実績を持ちます。

しかし、UBEには決定的な制約があります。化学メーカーである当社は、臨床開発や医薬品販売の機能を持っていません。そのため、前臨床段階でパートナーにバトンタッチし、ライセンスアウトを達成する必要があるのです。

そこで、大手製薬企業、ベンチャー、VCなど、さまざまな会社とパートナーシップを組みながら開発候補品を見出してきました。エコシステムを活用し、協業しながら進めていくことが必須の研究スタイルとなっています。

2. FRONTEOとの出会い

FRONTEOとの最初の出会いは、2010年代後半にさかのぼります。

当時、FRONTEOの自然言語処理技術に感銘を受けました。それは、「りんご」という言葉が果物を指すのか、企業名なのか、地名なのかを文脈から認識できる技術でした。言葉の意味を捉えるAIエンジンに「なんとか使いたい」と感じたものの、当時は創薬研究にどう生かすかの具体的なイメージを描くことができませんでした。

それから約10年後、ある探索プロジェクトで既存の標的分子の新しい適応症を探す「ドラッグリポジショニング」に取り組むことになり、その協業先を検討する中でFRONTEOの技術が適していると考え、再度コンタクトを取りました。

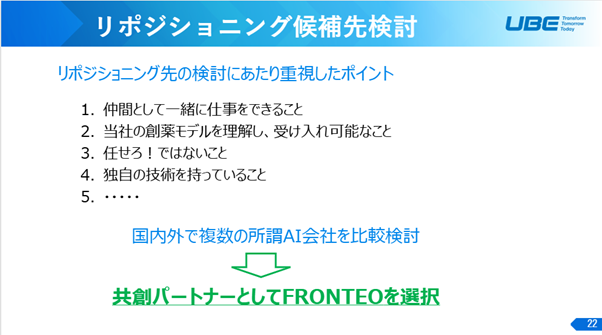

3. パートナー選びの「四つの条件」

協業先の検討にあたり、国内外で複数のAI開発企業を比較検討しました。その際に重視したポイントは、四つありました。

第一の条件は、対等なパートナー、つまり仲間として一緒に仕事ができることです。これは共同研究がうまくいくポイントとなります。

第二に、UBEの創薬モデルを理解し、受け入れ可能なことです。自社で医薬品を販売せず、ライセンスアウトが必須というビジネスモデルの理解が求められました。

第三の条件は、個人的な見解ですが、「ここまでやるから任せろ。あとは自分たちで考えろ」という態度ではなく、最後までともに考えてくれるパートナーを求めていました。

そして第四に、独自の技術を持っていることです。

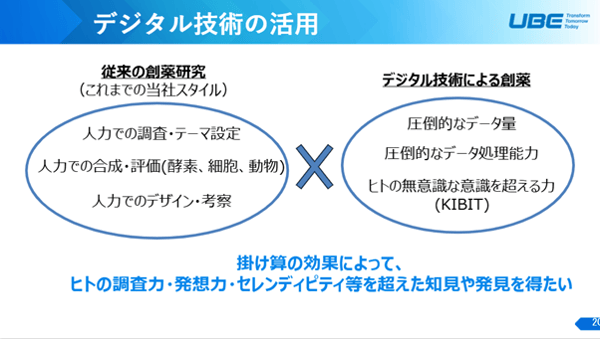

従来の創薬研究は、人が調査し、化合物を設計・合成し、評価するという研究スタイルで進められてきました。これに対してデジタル技術は、圧倒的なデータ量とデータ処理能力、そして人の無意識の思い込みを超える力を持っています。

4. KIBITと人間の「掛け算」

私たちが求めたのは、人の作業をAIで置き換える「足し算」ではなく、人とAIの組み合わせで質的に新しい発見を生む「掛け算」でした。

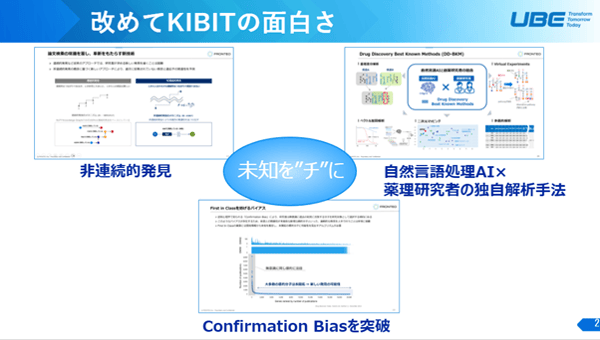

「KIBIT」が、非連続的な発見ができること、自然言語処理AIと薬理研究者の独自解析手法の組み合わせ、研究者が無意識に持つ確証バイアスを突破できることに魅力を感じました。そして「自ら知を生み出すことができる」と考え、共創パートナーにFRONTEOを選びました。

5. 1万6000の適応症候補から約30疾患へ絞り込み

共創プロジェクトは、明確なゴール設定から始まりました。

このプロジェクトでは、標的分子はすでに決まっていました。AI技術を用いて、その標的分子の新たな適応症を見出すこと。そして、その適応症で製薬企業等へのライセンスアウトを達成すること。これが最終ゴールです。

プロジェクトは三段階の解析で構成されました。

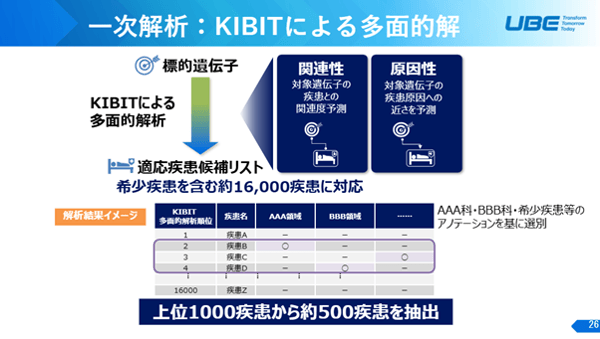

一次解析では、KIBITによる多面的解析が実施されました。標的分子について、対象遺伝子と疾患の関連度と疾患原因への近さという二つの観点から評価を行いました。

希少疾患を含む約1万6000疾患を対象に解析が行われ、上位1000疾患から疾患領域等の情報をもとに約500疾患が抽出されました。

二次解析では、一次解析で抽出された約500疾患に対して、標的分子の生物学的機能(バイオロジカルファンクション)に着目しながらスコアリングを行いました。

さらに、標的分子が各疾患でどのように働いているかのデータや、標的分子と疾患に関する論文数などの参考情報を付与して絞り込みを実施しました。

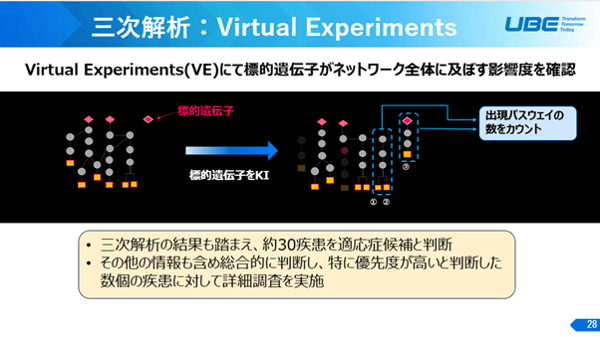

三次解析では、Virtual Experiments(仮想実験)という手法を用いて、コンピューター上で標的分子を働かせたとき、生体内のネットワーク全体にどのような影響が広がるか、どのような生物学的な反応経路(パスウェイ)が活性化されるかをシミュレーションしました。

この結果も踏まえて約30疾患を適応症候補と判断。さらに市場性や研究実効性など、他の因子も加えながら両社で検討し、最終的に数個の疾患を選択しました。

重要なのは「各段階で両社が協議を重ねたこと」だと考えています。AIが出した結果を鵜呑みにするのではなく、人の知見と解釈を加えながら、次のステップを決めていきました。

6. 目指すのは「真のトランスフォーメーション」

プロジェクトを振り返って、両社の創薬研究者が真の共創を実現できたと考えています。

KIBITの解析結果には、想定外の内容も多くありました。ターゲットについてはそれまでも研究を進めており、いくつかの疾患候補を想定していました。しかし、結果には私たちが想定していなかった疾患も含まれていました。

AIが出した予測を、人が検証し、議論する。その過程で、人の発想を超えた発見が生まれる。これが、UBEとFRONTEOの共創プロジェクトの本質です。

現在、プロジェクトは実験による検証段階に入っています。解析で導き出された候補が、実際の実験でどのような結果を示すか期待しています。

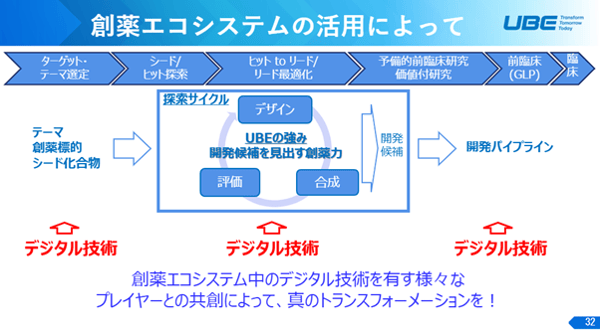

今回のFRONTEOとの協業は、標的分子の適応症探索という一つのプロジェクトでしたが、さらに先も見据えています。創薬研究の各段階──ターゲット・テーマ設定、シード・ヒット探索、リード最適化、前臨床研究──それぞれにデジタル技術を組み合わせる構想です。

AIやマシンラーニング、ロボティクスの技術をそれぞれの段階に加えることで、さまざまなデジタル技術を持つプレーヤーと共創しながら、当社のパーパス「希望ある化学で、難題を打ち破る。」の実現に向け、真のトランスフォーメーションを目指していきたいと考えています。